اعترض أُستاذ اللاهوت الألماني مارتن لوثر بداية على تحكم عائلتيْ آل بورجيا وميدتشي بالكرسي الرسولي، وعلى فساد الكنيسة الكاثوليكية وبيعها لصكوك الغفران. ثم توسع الإعتراضُ ليطال ليس طقوس العبادة فقط وإنما المداميك الأساسية للعقيدة المسيحية، ما أشعل حروبا دينية دامية على امتداد قرنين أو أكثر. الأمر الذي زعزع الإيمان الديني وفتح حوله كما في العصر العباسي سِجالاتٍ فقهيةً كثيرة وعميقة ساهمت ـــ الى جانب دعوات الإصلاح ـــ في نشوء محافل فلسفية معادية للدين والكنيسة. رافق الجدلَ الفلسفي انبساطٌ في العلوم، وتفتحٌ في المعارف الجغرافية والفلكية، فتجرأت جمهرة واسعة من مفكري أوروبا كسبينوزا وفولتير وDavid Hume وديكارت… على مناقشة ما كان محظورا تناولُه من مسائل الدين. وكان Baron ď Holbach المفكرُ الألماني رائدا من رواد السجال، لعب في التنوير الفرنسي دور الرأس أو السُّرة، حتى دُعي صالونه من قِبَلِ المسيحيين الأصوليين بـِ “وكر الفلسفة”.

انحسر الإيمان بسلطة البابا الروحية، خف الإهتمام بقوانينه، وبدأت الكنيسة تعاني اختناقا ايديولوجيا خطيرا سببته كثافة الآراء الخاصة، التي تناولت الدين وتركته عاريا في مهب العواصف التي تثيرها الأسئلة. فقد اعتبرت تلك الآراءُ الديانة التي تنشر الخرافة والمعجزة الخارقة للطبيعة، ديانةً تتنافى مع صفات العقل المتنور والسليم. في حين شكك حتى الليبراليون المسيحيون بتاريخية الكتب المقدسة وجغرافية نصوصها، فحاولوا التوفيق بين الدين ومنجزات العلم، من خلال الإعتقاد أن للكتب المقدسة تفسيرا مختلفا إذا ما حاول المرء تسليط الضوء على حقيقة المعاني. لذا أعملوا التأويل في كل النصوص التي تناقض معقولية الأمور، كالنصوص التي تتحدث عن هول الجحيم، فصرفوا اللفظ عن معناه الظاهري الذي تتصاعد منه رائحة الشواء، الى مجازٍ رفيقٍ لينٍ ومحتملٍ. وذلك دفاعا عن إله الرحمة، صونا لعقول الناس، ورغبة في جعل الإله أقلَّ قسوة وطغيانا من إله بولس. وذهب آخرون للتبشير بدين طبيعي بغير وحي ولا أنبياء، مبنيٍ على العقل ويطمح لجعل المسيحية مذهبا أخلاقيا بدل كونها عقيدة دينية Déisme.

لقد أصبحت الكنيسة خلال الحروب الدينية وبعدها موضوعا للصراعات الفكرية. وكان لظهور البروتستينية (1517) مثلما كان لظهور المعتزلة دور في تعزيز مناخ الفلسفة وبداية العلوم التجريبية، وقاد التوسع المتمادي للمعارف الفيزيائية والفلكية، الى أن صيّر الأرض حبة رمل في كون بالغ السعة، لا يستوعب مداه أرباب أوائل محدودون صنعوه على عجلة في سفر التكوين وفي الكتب المقدسة عموما. حاول الراهب جيردانو برونو (1548 – 1600) Giordano Bruno ان يرمم الدين ويعيد بناءه متخففا ليس فقط من عبء الخوارق والخرافات، وإنما ليذهب في الترميم الى حدود الطعن بالعقائد الكاثوليكية. فقد أنكر مبدأ الخلق من عدم، وقال بعبثية البحث عن الألوهة بعيدا عن أنفسنا، رفض الإيمان بالتثليث Trinus وتجسُّدِ المسيح، Christologie واستهجن مفهوم بولس للجحيم، وكان المفهومُ محلَّ نزاع بين من يعتبره مجازا أو واقعا فعليا، كما أنكر عذرية مريم ثم الإستحالة الجوهرية أي تحول الخبز والخمر الى جسد المسيح ودمه. كما اتهم الرسلَ بتضليل الناس وخداعهم بالمعجزات، وقال بوجوب أن تحل الفلسفة محل الدين الذي يحد من سعادة الناس، ويرفض حرية التمتع بيسار الحياة وخَفْضها، فالإنغماس في الملذات ليس خطيئة، لذا أشبع برونو رغباته كلما استطاع إليها نفاذا، فاستمتع بعدد كبير من النساء على عادة الأنبياء ورجال الدين الكبار، ولو أن العدد تجاوز بتقديره نساء محمد ولم يبلغ نساء سليمان. لقد كان الراهب مزهوا بطاقاته الفكرية والجنسية، فاعترف أن ثلوج القوقاز ما كانت لتطفىء شهوته. وذهب – تبريراً لجوعه – إلى توهم علاقة حميمة بين يقظة الجنس ويقظة العقل.

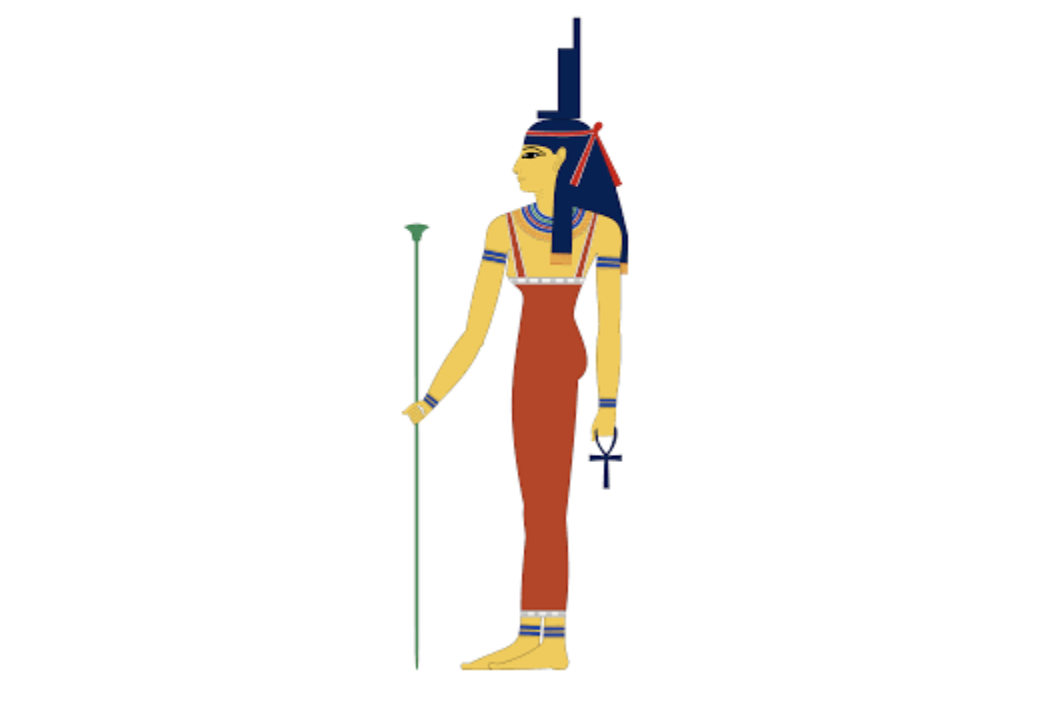

لم تكن عداوة برونو للكنيسة عداوة فقهية محصورة بشؤون الدين، فقد روّج “المارق” لقناعات في علم الفلك مؤيدة لنظرية جاليلي وكوبرنيكوس، وهي قناعات كافية للعداوة السافرة إن لم تكن كافية للقتل. وذلك لمخالفتها النصوص التوراتية الواردة في سفر التكوين. فقد اعتقد برونو أن الكون لانهائي وبالتالي لا يمكن أن ينوجد نهائيان اثنان، ما يعني أن الله والطبيعة شيء واحد، وأن الأرض ليست مركز الكون ولا الشمس مركزه. فوراء العالم الذي نعيش فيه مجموعة لامتناهية من العوالم قد يسكن بعضها كائنات ذكية، “فهل مات المسيح من أجلهم أيضا”. وما زاد الطينَ بِلَّة، وآلم الكنيسة مثلما آلمها المروق، تأكيده الدائم أن الإصلاح الديني لا بد أن يأتي من خارج العقيدة المسيحية. ولا يتلاءم مع هذا الإصلاح المنشود إلا فهم ثوري تقدمه ديانة هرمس، فهي ديانة قائمة على ما يسحر فيها من وحدة الوجود “فأنا في هذه الوحدة ـــ قال ـــ حر ولو كنت مستعبدا، سعيد في غمرة الحزن، غني في عوز الفقر، حي حتى في غياهب الموت”. لقد كانت الأفكار الإصلاحية لبرونو تتزود إذا من خارج العقيدة المسيحية، وتحديدا من ديانة مصر القديمة، لما زرعته الإفلاطونية الحديثة فيها من أخلاق وقيم إنسانية سامية. فقد زعم أن سلطة الكنيسة في المجال الخلقي، لا تصلح إلا للسُّوقة العاجزين عن توجيه أنفسهم. ويُروى أنهم عرضوا عليه الصليب ليقبّله، على عادة الكاثوليك إذا حضرتهم الوفاة، فأشاح بوجهه عنه، وقد نقل عنه أحد السجناء القول: “إن الصليب في حقيقته رمز مقدس عند قدماء المصريين قبل الزمن الذي تجسد فيه المسيح، ومختلف عما هو فيه على مذبح الكنائس. إن الصليب الحقيقي هو مفتاح الحياة الذي تحمله الربة ايزيس (لاحظ صورة المقال) وقد نسخه عنها المسيحيون الأوائل مثلما استلهبوا كثيرا من أيقوناتها وتماثيلها وطقوس عبادتها (لويس عوض).

لعبت الفلسفة قديما دور الأم التي تنشر جناحيها على سائر العلوم، وكان بين الأم وأبنائها على الدوام حوارٌ هادف وعميق. ثم بلغت العلوم سن الرشد وبدأت تستقلُّ تباعا عِلْما بعد آخر، الى أن اكتمل بلوغُها في القرن العشرين. فأصبحت والفلسفةَ تيارين متميزين، لكن الأم احتفظت لنفسها بتاريخ العلوم لأنه تاريخ أبنائها، التاريخ الحقيقي للإنسان. عاش برونو في الفترة التي بدأ فيها العلم يخرج من عباءة الفلسفة، وينصتُ لشهادة الحواس، ليصبح فيما بعد الفعالية الأولى في تشكيل العقل والواقع على السواء. ومن ثم لينعكس نماؤه العظيم على دقائق الفلسفة الحديثة، ليبدأ الإنسان مشواره الطويل في التحرر من سطوة الميتافيزيقيا. لكن برونو بقي في هذه التحولات الحرجة، عقلا موزعا بين ترميم الدين وتسييد العلوم الناشئة، فانصرف للتهكم ــ مثل فولتير ــ على الإيمان الخالي من التفكير العقلاني، لكنه لم يتمكن من تأسيس فلسفة خاصة ومتكاملة فطغى على مؤلفاته شاعرية متقلبة، تلتقي حينا مع علوم الفلك، وحينا آخر مع المجوس والمتصوفة، وتقيم أحيانا إقامة طويلة مع السحرة والمنجمين. يقول ديورانت: “لا يمكن أن يتوقع المرء في مؤلفات برونو فلسفة متماسكة، بل جُلّ ما فيها أفكار خيالية صالحة وانجذابات صوفية أو نشوات. وقَلَّ أن تجد (إلا عند رابليه زميل الرهبنة) هذا الخليطَ من النعوت والألقاب والمجازات البلاغية والرموز والخرافات والنزوات والفكاهات والكلام المنمق والتمجيد والسخرية وخفة الدم. مزايا مكدسة بعضها فوق بعض في فوضى من المبادئ والفرضيات والأفكار الثاقبة”. وربما لهذه الفوضى الفكرية لم تتقبل جامعة اكسفورد ما يلقيه من دروس على مسامع طلابها، فطُرِدَ منها أو غادرها خالعا على نفسه لقب “أستاذ في الحكمة غير الضارة”، ونعت الجامعة المعترضة على آرائه بـِ “أرملة التعليم الصحيح”.

أعلنت محاكم التفتيش أن برونو خارج عن القانون، فكان يتنقل حذرا بين المدن. الى أن غادر فرانكفورت عام 1591 قاطعا الجبال الوعرة الى البندقية، المدينة التي تتمتع بشيء من الحرية يعصمها نسبيا عن غضب المحاكم. كان المضيف كاثوليكيا ورعا وضيق الأفق، يطمع أن يعلمه الراهب قليلا من السحر، ويزوده بشيء من التقنيات اللازمة لتنشيط الذاكرة، الخبرة التي اشتهر بها الضيف. لم يمض على الإقامة زمنٌ حتى وشى به البُندقي في رسالة الى محاكم التفتيش جاء فيها: “يحتم علي ضميري، ويأمرني كاهن اعترافي بالتبليغ عن برونو الذي سمعته يقول: إن الأديان عاجزة عن إقناعه بصحتها، وإن رجال الدين حمير دنّسوا الأرض بنفاقهم، وإن المسيح دجال استخدم الحيل والألاعيب لغش الناس… إنه ساحر كما كان الرسل سحرة…”وبعد سنوات من السجن والمحاكمة وُجّهت لخبير الذاكرة تهم ثمان منها قوله: بزيف استحالة الخبز والخمر جوهريا الى جسد المسيح ودمه، واستحالة أن تلد العذراء ابنا، ثم قوله بالعالم اللانهائي، ووجود كواكب يعيش على متنها مخلوقات تعبد آلهة خاصة غير التي نعرفها. صدر الحكم بحرقه حيا فقال: “لو كنت أعمل في فلاحة الأرض ورعي الغنم… لما التفت إليّ أحد… ولكن لأني أسعى لتربية العقول، فإن الجميع ينهشون جسدي ويسعون للفتك بي”. نُفذ الحكم في 17 شباط من عام 1600 في ميدان كامبودي بعد أن جُرد من ثيابه، رُبط لسانه، ثم شُد الى خازوق حديدي فوق ركام كبير من الحطب. استولى الواشي على أمواله وأوراقه واختفت المستندات الخاصة بالمحاكمة أو أُخفيت الى ان عَثر على ملخص لها أمينُ مكتبة الفاتيكان فنشرها عام 1942.

يصف مايكل هوايت في كتابه “البابا والمهرطق” كيف استُدعي برونو للمثول أمام المحقق العام لمحاكم التفتيش الكاردينال سانتورو. وكيف جلس المحققون على مقاعد وثيرة تدلت منها ثيابهم الحريرية، وخاتم المحقق العام يلمع تحت الضوء المنساب من أبواب القاعة. وكان الكاردينال St. Robert Bellarmines عضو المحكمة ومستشار البابا لشؤون اللاهوت أكثر الكرادلة حماسا لجمع الحطب. وهو الذي حرّض فيما بعد على محاكمة جاليلي لادعائه بمركزية الشمس. وقد اعتبرته الكنيسة عام 1930 واحدا من القديسين.

أصبح قاتل برونو إذاً قديسا يحتفل المؤمنون بعيده كل عام، وربما يأتي يوم يعيد العالمُ النظر بتاريخ القديسين وأعيادهم، فيُحاسِب من جَمَعَ الحطب أو صبّ الزيت منهم كما يُحاسَب اليوم تجار العبيد. ومعروف عن بيللارمين زعمُه عن رجل إنكليزي فارق الحياة، ثم عاد إليها قبل ان تتمكن أسرته الحزينة من دفنه، فتحدث القديس عن واد عميق شاهده الرجل بعد الموت، في ناحية منه قدور ومجامر من اللهب والنار، وفي الناحية الأخرى صقيع وانفجارات رياح جليدية… تتناوب النفوس المحشورة في هذا الوادي بين عذاب النار وعذاب الصقيع، الى أن تخلصهم صلوات الأحياء والذبائح الإلهية. ولمن لا يصدق هذه الرواية يقول بيللارمين إنها حادثة حقيقية فوق شكوك الهراطقة، ولا جدال فيها كما جادل برونو في قاعة المحكمة، لأنها متوافقة مع كلمات الكتاب المقدس عندما يقول: القحط والقيظ يذهبان بمياه الثلج كذا الهاوية بالذين أخطأوا.

كان جيوفاني بوغاتي جلادُ الدولة البابوية من 1796 الى 1861 قد وثّق قائمة بأسماء من أُعدم بأمر البابوات مع الإشارة لمكان القتل، لتاريخه ولنوع الجريمة. وقد بلغ عدد من ذكرهم 516 مقتولا ومقتولة. واختتم اللائحة بقوله: “هنا تنتهي قائمة بوغاتي، عسى أن تكون قائمة من يخلفه أقلَّ طولا”. ومن المفارقة أن تتم الإعدامات في ساحة الشعب أو على طريق سيرشي القريب من ساحة “فم الحقيقة” ومن الذين أعدمهم الكرسي البابوي الراهب بريشيا الذي شارك في كومونة روما عام 1655. وألجيريو الطالب في القانون المدني الذي أُعدِم حرقا بالزيت المغلي عام 1556 لإنكاره السلطة الروحية للبابا. وقد ألحّ المحكوم أن يعتمر وهو في غلاية الزيت قبعة الأكاديمية، ليذكِّر المحتشدين من ذوي الألباب أنه طالب جامعي. إضافة الى تيودورو كاكيونا الذي أدين بسرقة حذاء فأعدم شنقا وقطعت جثته في ساحة الشعب عام 1801 ثم Giulia Tofana عام 1659 وهي رئيسةُ نادٍ سري للنساء وصانعة سم مخصص لخدمة الزوجات اللواتي يرغبن في قتل رجالهن. عملت توفاني في مستحضرات التجميل لتسويق بضاعتها، وقتلت في ناديها من الأزواج الأشقياء أكثر مما قتله البابوات جميعا، فقد تخلصت من 600 زوج على امتداد 50 عاما الى أن كُشف أمرُها بعد أن تراجعت سيدة نادمة عن قتل زوجها. وكان السم المعروف باسمها (أكوا توفانا) خليطا من مادة الزرنيخ إضافة لعصارة نبات ست الحسن او Atropa Belladonna التي كانت تستعمل لتوسيع حدقة العين. وكان المستحضر شديد السمية تكفي أربع نقاط منه لقتل رجل. وقد تقاضى بوغاتي ثلاثة قروش من الليرة الرومانية عن كل إعدام يتساوى فيه رأس برونو ورأس جوليا توفاني.

عاش خبير الذاكرة حياة قلقة دفعته للتحرك الدائم والسريع بين المدن الأوروبية، وقد أجمع كُتّاب سيرته أن في سلوكه افتقارا للياقة الاجتماعية إن لم يكن فيه شيء من اللوثة والجنون. ورغم ذلك ساهم هذا “الجنون” في صياغة الفكر الأوروبي للقرن السادس عشر. لقد كان يخلع رداء الرهبنة في كل مرة يقترب فيها قليلا من حقائق الكون، أو في كل مرة تجتاحه الشكوك وموجات القلق والقنوط، فيتردد داخل المحكمة وخارجها بين التمسك بآرائه المارقة، وبين التراجع عن قناعاته الفلكية والدينية، ولو انكفأ عنها لتجنب مصيره الأسود أو لتجنبه الى حين. ويبقى أن لا نهائية الكون هي الحقيقة المؤكدة التي أضافها برونو الى رصيد المعارف الحديثة، والتي لم يتعاطف معها جاليلي وJohannes Kepler، ولم تقنع كوبرنيكوس فتركها موضوعا معلقا. تأثر هذا الدارس الديني أو “الفلكي” الخارج عن دائرة الفلكيين بـِ Leonard de vinci، غير أن مجموعة من الفلاسفة قد تأثرت به أمثال سبينوزا وGottfred Leibniz وديكارت الذي رفض معه “أي سلطة فكرية قبْلية، وكان لهما معا فضل تحرير العلم من ربقة التفكير القديم”. وذهب هؤلاء المفكرون ذوو الخلفيات العلمية أبعد مما ذهب اليه برونو، عندما ربطوا الفيزياء بالعلوم الرياضية التي لم يستسغها الراهب واعتبرها أضغاث أحلام أو نوعا من العلوم المبهمة.

الأنتروبولوجيا حياديةٌ كبقية العلوم، حذرة ومتطورة. وقوامُ التطور أو الحذر فيها إدراكُها أن الثقافات القديمة هي ـــ ومع كل ما حملته من انحطاط ووحشية ـــ ثقافةٌ إنسانية لا يلغيها تقدم الحاضر، وإنما يعتبرها قديمة ونسبية من رواسب قيمه مثلما هي نسبية قيمنا وأفكارنا الآن. فمن معاييرنا الأخلاقيةِ اليومَ أن الفكر لا يكون إنسانيا إلا بالقدر الذي يُرجَّح فيه إمكانية أن يكون مخطئا. ومن الطبيعي ألّا يُسلِّم الفكر الديني بهذه الإمكانية، ومع ذلك شعرت الكنيسة بالحرج، اعتذرت، ولم تتمهل كثيرا حتى اضطرت لتقبُّل المنجزات الجديدة لعلم الفلك. لكن برونو لم يعد حيا، لقد أصبح تمثالا صامتا متألما وحزينا في البندقية وفي المكان الذي أُحْرِقَ فيه. فبعد أن تأخر تعاقب الفصول ولم تعد الأعياد تقع في مواعيدها المألوفة، ارتبكت الكنيسة واختلَّ في حساباتها جريان الوقت، استنجدت بالفلكيين الكبار، فسارع ججليو ثم الجزويتي البافاري Cristophorus Clavius المتضلعيْن في علميْ الفلك والرياضيات الى تنظيم جريانه، فحسما أحد عشر يوما من التقويم القديم، أي اعتبرا اليوم الخامس من شهر أكتوبر 1582 هو اليوم الخامس عشر منه، ثم أضافا كل أربع سنوات يوما واحدا على شهر فبراير. وهي الإضافة التي فرضها قبلهما يوليوس قيصر في التقويم القديم. أقرت الكنيسة التعديل الفلكي تحت اسم “التقويم الغريغوري” وعارضه الناس لخوفهم أن الباباوية تمدُّ يدها على عشرة أيام من حيواتهم. وكان Michel de Montaigne ممن رفضوا هذا الحسم الكبير لطمعه الشديد في الزمن، فكتب يقول: “إن ما عمد إليه البابا من اختصار عشرة أيام من أعمارنا قد أزعجني الى حد أنني لا أكاد أسترد عافيتي”.

0 تعليق